1964年 5月

合資会社山本化学研究所の関連会社として「山本化学工業株式会社」を設立。

合資会社山本化学研究所の関連会社として「山本化学工業株式会社」を設立。

ウェット素材は海女さんから。

水産用潜水服素材の製造開始

まだ日本ではタイヤのゴムから潜水着を作っていた時代に、『もっと自在に動ける潜水服を!』という海女たちの要望に応えて、ウェットスーツ素材を開発しました。この時に作られたのが今でもダイビングの素材として最も人気の#45です。

のちに防衛庁も採用し、国産初の潜水服が完成しました。

このように徐々にその性能の高さが国内外で認められ、現在に至っています。

のちに防衛庁も採用し、国産初の潜水服が完成しました。

このように徐々にその性能の高さが国内外で認められ、現在に至っています。

1966年 1月

初代からご贔屓に。

同年夏から地球を守ることになったヒーローのために銀河系から300万光年離れた星へ、山本化学工業のとっておきの特殊な素材の配達を開始しました。

「山本化学工業の素材名はナンバリングされていますが、この素材は通称#78と言われていたとかいないとか。

1967年 4月

レジャー用ウエットスーツ素材の製造開始

1967年 6月

オセアニア市場への販売を開始

1968年 1月

ヨーロッパ市場向け販売開始

1969年 2月

アメリカ市場向け販売開始

1969年 7月

ゴルフブームの後押し。

ツーピースゴルフボール素材開発

「ツーピースゴルフボール」とは、中心の芯材に外側をカバーした大きく分けて2つの層からなるボールです。耐久性が高く、現在では様々なメーカーから販売されています。ワンピースボールよりも高い軌道で打つことができます。

高度成長期に入るこの時期には、各地でゴルフ場が急増しており、空前のゴルフブームに入ろうとする時期でした。

アポロ11帰還時の要に。

中空球ガラス入り合成ゴム素材が採用

アポロ11号が月での調査を終え、地球への帰還時に切り離される先端部に近い操縦部兼居住区のコマンドモジュール(CM)。しかし、このCMがそのまま大気圏に突入すると高温で焼け焦げてしまいます。

そこで空気の入った100ミクロンのガラス球の中空球を配合した合成ゴムを完成。この素材を外層として装着しておくことで、燃焼を促進し、素材が代わりに燃え尽きることで、乗組員を守り、CMの大気圏突入を可能にしました。

1970年 10月

東南アジア市場向け販売開始

1972年 3月

導電性発泡体ラバー素材開発

1973年 10月

深海用ダイビングスーツ素材開発

1977年 3月

X線防護用独立発泡体ラバー素材開発

病院や歯科医院でX線を使用して撮影するレントゲン写真時に技師等が着用するエプロンや衣服に使用されるS線防護素材を開発しました。

独立発泡構造のゴムに製造段階で重金属や希少金属を混ぜることで、従来品よりも柔軟性と伸縮性が高いため着用時のストレスが大幅に軽減されました。

1990年半ばまで製造はしていたようですが、他品番との製造ラインの関係もあり、製造中止に。

しかし、この技術が約20年後に日本の危機に活躍されることになるのです。

独立発泡構造のゴムに製造段階で重金属や希少金属を混ぜることで、従来品よりも柔軟性と伸縮性が高いため着用時のストレスが大幅に軽減されました。

1990年半ばまで製造はしていたようですが、他品番との製造ラインの関係もあり、製造中止に。

しかし、この技術が約20年後に日本の危機に活躍されることになるのです。

1984年 5月

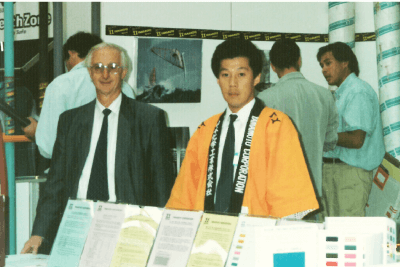

山本富造 社長就任

26歳で社長就任。写真は欧米での展示会を中心に頻繁に世界中を電卓片手に飛び回っていた頃のものです。

就任1年後の1985年9月22日、アメリカの対日貿易赤字が大きいかったことによりプラザ合意が結ばれました。発表翌日の24時間だけで、ドル円レートは1ドル235円から約120円下落。1年後にはドルの価値はほぼ半減し、120円台で取引されるようになり、売上も半減したという。これをきっかけに高機能素材の開発へシフトチェンジしていくこととなりました。

就任1年後の1985年9月22日、アメリカの対日貿易赤字が大きいかったことによりプラザ合意が結ばれました。発表翌日の24時間だけで、ドル円レートは1ドル235円から約120円下落。1年後にはドルの価値はほぼ半減し、120円台で取引されるようになり、売上も半減したという。これをきっかけに高機能素材の開発へシフトチェンジしていくこととなりました。

1984年 6月

冷たい大海原で人命を守る。

海難用救助用(イマーションスーツ)浮力素材開発(UL1191)

冬の間や氷に覆われた海域など水温の低い海で止むを得ず救助を待つ際に、人体を安全に守る高機能スーツです。体温の低下を防ぐことで、救援を待つ時間を伸ばすことができます。

水温0℃の海で人命を12時間強守ることが可能です。

水温0℃の海で人命を12時間強守ることが可能です。

1984年 9月

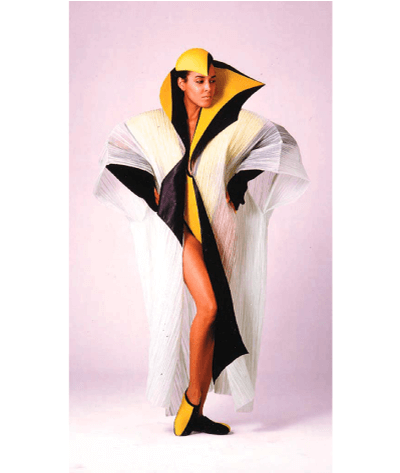

コシノ ミチコさんのロンドンのファッションコレクションにてウェットスーツ素材採用

日本のファッション界の第一人者コシノ アヤコの三女で、1973年より渡英し、ロンドンファッションデザイナーとして活動していたコシノミチコさんによって、山本化学工業のウェットスーツ素材を使用したアパレルを制作。通常の繊維ではだけでは出せない曲線美にさまざまなシーンに影響を与えました。

のちにコシノミチコさんは、NHK朝のテレビ小説「カーネーション」のモデルとして2011年10月より放送されました。

のちにコシノミチコさんは、NHK朝のテレビ小説「カーネーション」のモデルとして2011年10月より放送されました。

1986年 8月

バイオラバー素材開発(特許取得)

1990年 2月

環境の変化は新たな刺激へ。

岡山工場 竣工

当時の会社案内には次のように記載されていました。

『日々激しさをましていく企業競争のなか、働きやすい環境づくりは、企業をさらに活性化させていくための重要なポイントになってきています。オフィスや工場は、「人間の活動の場」であるとともに「企業発展の中核」でもあります。新しく竣工したヤマモトの岡山工場では、こうした考え方を十分に反映させ、機能性、合理性に富み、想像性を刺激する快適なスペースを実現させています。』

『日々激しさをましていく企業競争のなか、働きやすい環境づくりは、企業をさらに活性化させていくための重要なポイントになってきています。オフィスや工場は、「人間の活動の場」であるとともに「企業発展の中核」でもあります。新しく竣工したヤマモトの岡山工場では、こうした考え方を十分に反映させ、機能性、合理性に富み、想像性を刺激する快適なスペースを実現させています。』

1991年 2月

チカラを適切に伝える。

超軽量発泡体ゴルフグリップ「ハニカムグリップ」開発

独立気泡構造体で構成された「ハニカムグリップ」は、従来のソリッドラバー(気泡の無いもの)よりも、手の平の接触面積が大きくなることでパワーロスが少なくなります。スイング時のクラブ自体の回転の支点との関係がより円滑にでき、クラブのより速いヘッドスピードが実現することが可能とし、ボールを遠くに飛ばすことを可能とする製品。

1993年 3月

「Ti-α(チタンアルファ)」素材開発(特許取得)

1995年 5月

ウェット業界の革命。

「S.C.S.(スーパーコンポジットスキン)」素材開発(特許取得)

海の中で生活する魚の表面のぬめりからヒントを得てできたナチュラルテクノロジー。ぬめりの代わりとなるS.C.S.加工をウェットスーツ素材に施すことによって、水分子を表面に捉えて、水になじむ「親水性」の素材を開発しました。それによって摩擦抵抗係数が、肌が2.0cdf、ラバーが5.0cdfに対して、このS.C.S.は0.021cdfという脅威の数値を出しました。

この開発によって、水をまとうことで水中での抵抗力が軽減され、マリンスポーツの競技における大幅な記録更新が始まることになりました。

また、従来ではウェットスーツの着脱しやすさを考慮してジャージ(繊維)を表面に貼り付けていましたが、乾かない内に2度目に海に入る際の気持ち悪さと水を含んでいることによる重さがデメリットでした。それがこの素材の開発により、ジャージ不要で着脱がスムーズにできるようになりました。

この開発によって、水をまとうことで水中での抵抗力が軽減され、マリンスポーツの競技における大幅な記録更新が始まることになりました。

また、従来ではウェットスーツの着脱しやすさを考慮してジャージ(繊維)を表面に貼り付けていましたが、乾かない内に2度目に海に入る際の気持ち悪さと水を含んでいることによる重さがデメリットでした。それがこの素材の開発により、ジャージ不要で着脱がスムーズにできるようになりました。